供應鏈基礎:服務供應鏈的概念和運營

- 瀏覽量:296

- 來源:中華名師網

- 2019-08-19

隨著當今企業競爭的日益加劇,特別是管理活動的流程化、網絡 化發展,服務主導型供應鏈(服務供應鏈)得到了廣泛的關注。

研究表明,在當今企業的供應鏈管理實踐中,服務性活動本身產生的績效 已經占到了整個供應鏈管理收益的24%,利潤的45%( Kevin Poole,2003)。服務活動本身所創造的價值,已逐漸超越了產品制 造供應鏈,這是供應鏈管理領域的新動向。然而,究竟什么是服務供 應鏈,長期以來理論界對此有多種不同的理解,大體可以分成以下幾 類。

第一類將服務供應鏈理解為供應鏈中與服務相關聯的環節和活 動,在此基礎上試圖尋找到兼顧最優服務和最低成本的方式來經營服 務供應鏈。根據Dirk de Waart和Steve Kemper( 2004)的定義,服務 供應鏈是為了支持企業產品的售后服務而涉及的物料的計劃、移動和 修理的全部過程和活動。

基于此,他們提供了五步法來指導服務供應 鏈實踐,使客戶訂單履行速度和質量達到最優的同時,也平衡企業內 部因庫存和服務水準提高所產生的成本。還有學者針對全球供應鏈中 的服務、售后服務進行了專門的研究(Wi¨iam E Youngdahl, Arvinder P S Loomba, 2000;N Saccani, et a/,2007)。而國內 學者則更多聚焦在物流服務供應鏈研究方面,例如,田宇認為,物流 服務供應鏈的基本結構是“集成物流服務供應商的供應商”_“集成 物流服務供應商“一”制造、零售企業”模式:申成霖認為,物流服 務供應鏈是以集成物流服務供應商為核心企業的新型供應鏈,它的作 用是為物流需求方提供全方位的物流服務。

第二類將服務供應鏈理解為與制造業或制造部門的供應鏈相對應 的服務業或服務部門的供應鏈,并對比兩者的相同點和不同點,以期 找到適用服務業的供應鏈管理方式。Henk Akkermans和Bart Vos( 2003)對電信產業供應鏈中的“強化效應“與制造業供應鏈中 的”牛鞭效應“進行了對比,并發現了服務業供應鏈中的“強化效 應”的淵源。美國學者Lisa M Ellram等(2004)在《理解和管理服 務供應鏈》一文中對比制造部門的供應鏈管理,強調了服務部門的供 應鏈管理的重要性,并系統闡述了兩部門在供應鏈管理方面的異同, 在此基礎上構建了適用服務部門的服務供應鏈模型。

Kaushik Sengupta等學者(2006)用實證的研究方法提出并驗證了適用服務 部門的供應鏈模型,利用因子分析和回歸方程等方法分析了信息共 享、產品或服務的客戶化、長期關系、先進的計劃系統、供應和分銷 網絡結構等因素對兩部門的運營和財務績效的影響有何差別,從而有 針對性地提出解決方案。國內也有很多學者對航空業、旅游業等服務 部門的供應鏈進行了研究,例如,陽明明( 2006)在《香港的港口 服務供應鏈》一文中認為,港口供應鏈是指以港口為核心企業,將各 類服務供應商和客戶有效結合成—體,并把正確數量的商品在正確的 時間配送到正確地點,實現系統成本最低,服務供應鏈最本質的特征 是沒有制造過程。

綜上所述可以看出,前一類定義與傳統的產品制造供應鏈從本質 上講并沒有差異,它將服務看做是產品制造過程中的—種要素,或者 說服務與制造是供應鏈運作的兩面,服務是產品制造供應鏈活動的補 充,而后一類定義則走向了另一極端,認為服務供應鏈是—種純粹的、 不包含任何物質性生產和運營活動的過程。顯然,這兩種對服務供應 鏈的認識都有局限性,因為這兩類定義一方面沒有看到服務在供應鏈 運行中的能動性.另一方面沒有看到服務與制造、產品之間的融合與 互補性。正因為如此,第三類對服務供應鏈的認識則從全新的角度闡 釋了服務與企業供應鏈或經營之間的有機關系。具體講,第三類對服 務供應鏈和運營的界定有著不同的學科背景,例如在市場營銷領域稱 之為服務主導型邏輯(service-dominate logic),代表性的學者是 Vargo和Lusch。

服務主導型邏輯指的是參與者利用各種操作性資源 與其他參與者—起提供服務的過程,并通過這一過程來獲取新的互補 性服務,亦即服務的交換( service is exchanged for service)j與此 同時,這一過程中有時會涉及產品和制造活動,但是此時的產品和制 造活動只是服務傳遞的媒介物( Vargo S L and Lusch R F,2008)。 在經濟學領域,這種模式稱為生產性服務。1966年美國經濟學家H Geenfield在研究服務業及其分類時,最早提出了生產性服務 f producer services)概念,Z后N Hansen( 1994)認為,生產性服 務業作為商品生產或其他服務的投入而發揮著中間功能,提高生產過 程中不同階段產出價值和運行效率,包括上游的活動(如研發)和下 游的活動(如市場)。

GrubelfOWalker( 1989)提出,生產性服務是 指為其他商品生產企業和服務供應企業提供中間投入的服務,是生產 企業財富形成過程的中介,并強調生產性服務企業服務對象是生產 者,而不是消費者。Stull和Madden( 1990)認為生產性服務業是涵 蓋中間產出的服務,也就是協助企業或組織生產其他產品及勞務,而 非提供給私人或家庭消費。Juleff( 1996)進一步指出生產性服務業 作為一個產業,依靠于制造部門,并滿足制造業需求。在運營管理領 域,這種運營模式稱為服務化( servitization)或者服務生產 f service manufacturing)。

Vandermerwe和Rada( 1998)提出了”服 務化”的概念,之后很多學者不斷擴展了這一概念在生產運營管理中 的應用,它指的是將服務有效地與生產制造進行結合,從而創造出一 種新型的具有競爭力的運行模式。他們指出“服務化“的演進有三個 階段,最初階段是單一產品或服務的生產提供:第二個階段是產品加 服務,即第一類定義所理解的服務;

第三個階段是真正“服務化“階 段,是產品+服務+支持+知識+自我服務。產品是一種物質性、實體 性的事物,它可能由企業自身或者其他制造商提供,包括產品、設備 和生產技術:服務(一種狹義的服務理解)指的是圍繞產品經營和傳 遞所產生的服務要素,諸如庫存、配送等活動:自我服務則是客戶自 身參與到服務的活動過程,其原因是這種自我參與式服務能更好地促 進服務的效能,同時大大地降低服務所產生的成本,支持活動指的是 一種很廣義的服務內容,包括客戶培訓、系統維護等各類活動要素, 其主要的功能在于協助客戶使用產品、創造自身所需的服務、共同生 產和傳遞服務,或者建立一種全新的運營模式:知識也稱為訣竅 ( know-how),這是一種勞力密集型、創造性的組合要素,它遠遠超 越于數據和信息,是一種豐富化的信息,諸如客戶問題發現、解決的 能力等。

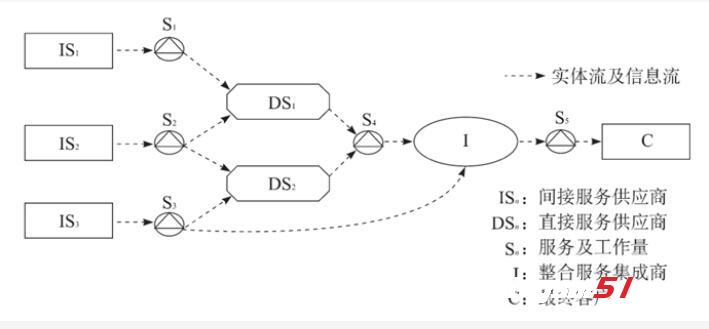

這五個方面的有機結合構成了“服務化”這一系統概念。 結合第三類定義中各學科對服務經營模式的理解,將之理解 為以服務為王導的集成供應鏈。即當客戶向—個服務集成商提出服務 請求后,它立刻響應客戶請求,向客戶提供基于整合操作性資源和被 操作性資源的系統集成化服務,并且在需要的時候分解客戶服務請 求,向其他服務提供者外包部分的服務性活動,這樣從客戶的服務請 求出發,通過處于不同服務地位的服務提供者對客戶請求逐級分解, 由不同的服務提供者彼此合作,構成一種供應關系,同時服務集成商 承擔各種服務要素、環節的整合和全程管理,稱為服務供應鏈 f service-dominant supply chain,ssc,)。從這個角度出 發,服務供應鏈的概念有幾點是非常關鍵的:其一,服務供應鏈并不 服務業供應鏈,而取決于供應鏈是否從供需之間的互動和共同價值形 成出發,以資源整合和服務集成為主導而構建的。

一定意義上,服務 供應鏈延續了現代供應鏈管理中以客戶為中心的理念,用服務拉動整 條供應鏈的管理和運作,以期通過服務的整合滿足客戶多樣化的需 求。其二,整合服務集成商是整條服務供應鏈構建和管理的主導,通 過對客戶需求的預測和客戶關系管理,能夠把握需求的變動和更新, 不斷開發和尋求新的價值增長點。

其三,服務集成商通過對供應商績 效的評價和供應商關系管理,整合間接服務供應商和直接服務供應商 的資源及能力,基于基本的產品和服務,創造增值服務,向客戶提供 完善的服務,從而構建起以服務為節點的實體和信息流通的網絡。

標簽:供應鏈